Rosmunda e il femminile come gesto artistico e politico

L’opera di Rosmunda – Maria Bressan all’anagrafe – si muove lungo margini porosi, dove il corpo si fa superficie di scrittura, dove le tracce diventano racconto, e dove il gesto artistico è anche – inevitabilmente – gesto politico. Nei suoi lavori si stratificano materia e sguardo, memoria storica e immaginazione mistica, con una tensione costante verso l’ibridazione, la trasfigurazione e il femminile come lente di lettura e creazione. Abbiamo scelto di intervistarla per parlare proprio di questo: del femminile nell’arte, dentro e fuori gli spazi pubblici. Dell’urgenza di un gesto che lasci segni. E di cosa significa, oggi, essere un’artista donna in un sistema che ancora fatica a lasciarsi trasformare. Ne è uscita una riflessione potente, incarnata, complessa. Come la sua arte.

Il ruolo del femminile

1. Nel tuo lavoro il corpo, la pelle, la trasfigurazione, gli sguardi e l’ibridazione sono elementi centrali. Che ruolo ha, per te, il femminile in questa dimensione? È qualcosa che cerchi, che racconti, o che ti attraversa inevitabilmente?

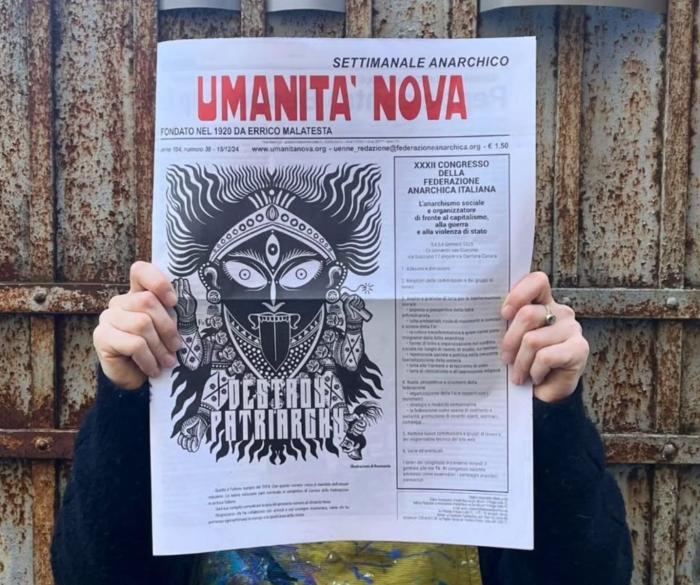

R: Nel mio lavoro cerco di valorizzare un femminile “ferino”, inteso come istintualità primordiale. Come la donna selvaggia descritta da Clarissa Pinkola Estés in Donne che corrono coi lupi, i soggetti che rappresento hanno un forte legame con il mondo naturale e ne portano i segni sulla pelle e nella carne. Sono creature ibride, spesso mostruose, ma che – nonostante l’inquietudine che suscitano – sono messaggere di buone novelle. Questa fierezza selvaggia, questa aderenza alla naturalità dell’istinto femminile, è ciò che cerco di rappresentare nei miei lavori, con l’intento di normalizzare corpi ed emozioni che troppo spesso vengono considerate negative per una donna, ma che in realtà fanno parte della natura di tutte noi. Io stessa, nonostante i miei privilegi e la mia emancipazione, sono figlia di questa società che vuole che le donne “stiano al loro posto”, e mi trovo a combattere in primis con me stessa per cercare di liberarmi dalle sovrastrutture in cui la società patriarcale mi ha vista crescere. La passione per il mito e le creature del folklore è diventata per me uno strumento di liberazione da queste imposizioni, e un tramite attraverso il quale portare il messaggio politico femminista utilizzando figure archetipiche per comunicare direttamente all’inconscio collettivo di chi osserva.

Il femminile, per Rosmunda, non è quindi un tema ma una lente attraverso cui guardare e trasformare. È istinto, eredità, ribellione. Le sue figure ibride e mostruose diventano specchi: inquietano perché disarmano l’occhio addestrato alla forma, alla grazia, alla bellezza accettabile. E invece sono proprio quelle forme a custodire un messaggio urgente: normalizzare l’inquietudine, lasciarla agire, e trovare lì una nuova grammatica dell’identità.

Il femminile nello spazio urbano

2. Sappiamo che ti interessa ciò che “stratifica” e lascia tracce. Pensi che il femminile – come esperienza, ma anche come sguardo – abbia una memoria o una materia specifica da custodire e da riportare nello spazio urbano attraverso l’arte?

Credits ph: Nils Boeddingmeier

R: Io credo nel potere delle storie, e penso che lo spazio urbano abbia bisogno di una nuova narrazione, di un orizzonte più ampio che includa anche esperienze, vissuti ed emozioni di chi non è maschio cis etero (ecc.). Mi piace la stratificazione, ma più di tutto mi piace la pluralità: la molteplicità delle sfaccettature umane che, attraverso la condivisione delle esperienze e la narrazione di un vissuto, può generare nuova sensibilità ed empatia. Sicuramente, il tema della cura, della crescita personale come evoluzione interiore finalizzata al miglioramento della società; il femminile come sguardo che abbraccia le diversità e accoglie, il femminile che protegge e tutela per il bene delle generazioni future e non ha paura di mostrare questa forza — questi sono i messaggi davvero rivoluzionari per una società in cui l’individualismo capitalista più sfrenato sta criminalizzando ogni atto di solidarietà e compassione, bollandoli come atti di terrorismo.

Rosmunda ci porta qui al centro di una riflessione che riguarda tuttə: lo spazio pubblico non è neutro. È modellato da chi lo ha costruito, da chi lo vive, da chi ne detta le regole. Inserire il femminile – come esperienza, ma anche come gesto narrativo e politico – significa moltiplicare i punti di vista, restituire spessore al paesaggio umano. Significa ricordare che ogni città è fatta anche di chi è stato escluso dal racconto.

Politicizzare l'arte

3. C’è una volontà, consapevole o più istintiva, di politicizzare i materiali che usi e le figure che inserisci nei tuoi lavori? Di usarli per parlare anche di violenza, liberazione, ruoli imposti o riappropriazione?

R: La mia politicizzazione è pienamente consapevole, ma non è guidata dalla volontà di fare mera politica di partito, quanto dalla volontà di scuotere e stimolare l’autocoscienza. Il mio intento è quello di invitare alla riflessione su noi stessə per poterci migliorare come individualità e far crescere insieme una società migliore di quella in cui ci troviamo. Per comunicare questi messaggi, spesso mi avvalgo di soggetti che fanno parte di storie e miti provenienti dal nostro passato, perché ritengo che abbiano molto da insegnarci: sia su ciò che dobbiamo migliorare, sia su ciò che non dobbiamo perdere.

Le voci femminili nel panorama artistico italiano

4. Nel panorama artistico italiano, le voci femminili e femministe stanno trovando maggiore visibilità, ma la strada sembra ancora lunga. Qual è la tua esperienza come artista donna nel sistema dell’arte? Hai mai percepito limiti, aspettative o stereotipi

R: Partiamo sempre dal presupposto che io parto comunque da una posizione di privilegio rispetto ad altre persone che scelgono di vivere d’arte, in quanto sono bianca e occidentale, e che il fatto che io stia lavorando come artista in questo periodo storico è sicuramente più facile rispetto all’essere artista e donna anche solo trent’anni fa. La percezione che ho è che ora (soprattutto fuori dall’Italia, ahimè) si stia cercando di prestare maggiore attenzione alla questione femminile, soprattutto per quanto riguarda la scelta delle artistə nei festival di street art o nelle gallerie. Ma il problema più grosso, penso, sia ancora a livello popolare, dove ci troviamo spesso a cadere in quei luoghi comuni legati all’immaginario per cui una donna non possa essere in grado di svolgere certi mestieri considerati “da uomini”. Mi è capitato di essere considerata a priori incapace di guidare un braccio elevatore, semplicemente in quanto donna, anche se avevo preso il patentino proprio dalla ditta che me lo stava affittando. Mi è capitato di essere apostrofata come “bella e brava” durante premiazioni in contesti istituzionali, come se la mia capacità artistica non avesse sufficiente valore. È la mentalità delle persone che deve aprirsi, e le istituzioni dovrebbero essere le prime a incentivare questo processo.

Ci viene da aggiungere che quando si parla di arte e genere, spesso si cade nella trappola dell’eccezione: le artiste che ce l’hanno fatta, i progetti che celebrano le “donne forti”, gli inviti a “includere di più”. Ma come ricorda Rosmunda, il vero nodo non è solo nella rappresentanza: è nella cultura diffusa, nei pregiudizi quotidiani, nelle micro-esclusioni. Il sistema dell’arte, se vuole dirsi davvero progressivo, non può ignorare l’impatto di questi stereotipi: serve uno sguardo nuovo, e serve ora.

Arte site-specific e gesti gentili

5. Il tuo lavoro è spesso site-specific, legato a contesti urbani e collettivi. Come cambia la tua pratica artistica quando si confronta con gli spazi pubblici, storicamente dominati nel loro esistere da uno sguardo maschile?

R: Cerco innanzitutto di approcciarmi al contesto in cui mi trovo a lavorare con gentilezza e curiosità. Amo scardinare i preconcetti e le resistenze delle persone con il sorriso sulle labbra, perché credo fermamente che solo così possa esserci una reale trasformazione. Cerco sempre di instaurare un dialogo con i e le passanti e spesso mi accorgo di cambiare il loro modo di pensare e di vedere la street art anche solo per il fatto di essere donna ed essere gentile con il contesto in cui sto lavorando. Sono sinceramente curiosa di conoscere meglio i luoghi in cui lavoro, e il fatto di fare a mia volta domande alle persone riguardo al posto in cui vivono non fa altro che costruire e accrescere il legame tra loro, me e il territorio. C’è una forza straordinaria nel gesto gentile.

Rosmunda lo incarna con lucidità: la sua presenza nello spazio urbano non è un’invasione, ma una proposta. Il luogo, in questo processo, smette di essere un “supporto” e diventa un interlocutore. E l’artista, anziché imporsi, si mette in ascolto.

L'utopia femminista

6. Se dovessi immaginare un’utopia femminista dell’arte pubblica, quali elementi non potrebbero mancare? E che ruolo dovrebbe avere la comunità – in particolare quella femminile – nella costruzione di quest’utopia?

R: Penso che un femminismo senza intersezionalità non abbia senso di esistere, quindi nella mia visione utopica dell’arte pubblica, in primis, credo sarebbe importante che tutte le persone possano avere pari possibilità di esprimersi e lavorare attraverso questo medium, senza differenze di genere, razza o status sociale. Vorrei che venisse realmente valorizzata la qualità dell’opera d’arte realizzata e il messaggio che comunica, senza fare leva sulla fama pregressa dell’artista. Vorrei che il tempo di realizzazione delle opere non fosse schiavo delle logiche di mercato, ma fosse un tempo ponderato, affinché le opere siano dei veri e propri capolavori e non l’ennesima cosa da postare in fretta sui social per vantarsi di aver fatto qualcosa di nuovo e poi dimenticarla poco dopo. Vorrei che le istituzioni non utilizzassero la street art come una bella pezza colorata da apporre su edifici fatiscenti, favorendo così il fenomeno della gentrificazione e della turistificazione, ma sfavorendo però le persone che quelle realtà le vivono giorno per giorno, combattendo con tutte le criticità strutturali e abitative che spesso questi edifici possiedono (il processo giusto sarebbe quello di sanare l’edificio strutturalmente e solo dopo pensare al suo abbellimento). Vorrei che le comunità prendessero parte al processo di creazione delle opere di arte urbana, aprendo un vero e proprio dialogo con lз artistз, creando interazione e scambio, e dando spunti interessanti alla creazione dell’opera murale. Per me l’arte urbana è uno strumento che favorisce l’incremento del senso di appartenenza ai luoghi e ne amplifica le storie e l’identità. Le comunità sono le custodi di queste opere, e le persone tutte – sia donne che uomini (ricordiamoci che per cambiare davvero il sistema dobbiamo soprattutto educare i nostri figli) – ma soprattutto le istituzioni, devono farsi carico della cura e della tutela degli spazi e di chi li vive.

Chi parla di arte pubblica come “abbellimento” ha perso di vista la sua potenza politica. L’utopia che Rosmunda immagina è concreta, esigente, radicale nel modo più generoso possibile: chiama in causa tuttə. In questa visione, la bellezza non è un fine, ma un effetto collaterale di un processo condiviso, etico, situato. È un’arte che non si accontenta di “decorare” ma cerca di trasformare, con rispetto, con profondità, con cura.